ママコアラ

ママコアラこんにちは!ママコアラです!

今回は、とっても気になる子供の習い事の数、金額について調べてみました!

私が習い事に求めることも調べてまとめています。

我が家の習い事とそのお金

兄:小1、弟:年少時の習い事

| 兄コアラ (6歳) | リトルコアラ (3歳) |

| サッカー 週1回 5500円 | サッカー 週1回 5500円 |

| ピアノ 週1回 8750円 | ピアノ 週1回 8750円 |

| 水泳 週1回 7500円 | 水泳 週1回 7500円 |

| オンライン英会話 (グローバルクラウン) 週2回 10880円 | スマイルゼミ 3660円 |

| チャレンジタッチ 2980円 | こどもちゃれんじ 2370円 |

| 合計5つ 35610円 | 合計5つ 27780円 |

兄:小2、弟:年中時の習い事

| 兄コアラ (7歳) | リトルコアラ (4歳) |

| サッカー 週1回 6500円 | サッカー 週1回 6500円 |

| ダンス 週1回 7000円 | ダンス 週1回 7000円 |

| 水泳 週1回 7000円 | 水泳 週1回 7000円 |

| チャレンジタッチ ※オプション(かがく組)付、年払い 4207円 | |

| オンライン英会話 ※12カ月プラン 週1回 8330円 | |

| 花まる学習会 ※教材費込み 週1回 12000円 | |

| ピアノ 週1回 8750円 | |

| 合計7つ 53787円 | 合計3つ 20500円 |

去年からの変更点は、

- リトルコアラのピアノを一旦休止にした(集中できないため)

- ダンスを始めた

- 水泳教室を少人数のところへ変えた

- 兄コアラのオンライン英語を週1回に減らした(中学生レベルに達したので)

- 兄コアラが学習塾に通い始めた

- リトルコアラのこどもちゃれんじをやめた(七田プリントに取り組むため)

- サッカー教室が値上げ(どこも値上げの嵐…)

- 兄コアラのチャレンジタッチに理科教材のオプションを付けた

です!

みんなの習い事の数・金額は?

参考『ケイコとマナブ』2017年 子どもの習い事ランキング

| 全体 | 未就学児 | 小学校低学年 | 小学校高学年 | |

|---|---|---|---|---|

| 習い事 平均数 | 1.92 | 1.61 | 2.02 | 2.14 |

| 習い事 合計費用 (月) | 1万3,091円 | 9,838円 | 1万3,323円 | 1万6,114円 |

| 1つ当たりの平均費用 | 6,814円 | 6,129円 | 6,608円 | 7,522円 |

我が家は習い事の数、金額ともに平均を越えていますね…

小学生の習い事人気ランキング

みんな何を習わせてる?

1位 水泳

2位 受験のための塾・学校の補修のための塾

3位 通信教育

4位 音楽教室

5位 英語塾・英会話教室

6位 そろばん

7位 書道

8位 サッカー・フットサル

9位 武道

10位 体操教室

出典:学研教育総合研究所「小学生白書Web版」(2019年8月度調査)

習い事に期待すること

非認知能力

私は、習い事で一流を目指してほしいとは思っていません。もちろん子供が習い事にドはまりして突き進むなら応援します。

私が習い事に期待するのは、それぞれの習い事による育脳効果と、「友達との交流」、「達成感を知る」、「努力を学ぶ」といったような非認知能力です。

世界最高の子育て~「全米最優秀女子高生」を育てた教育法~の著者 ボーク重子さんは、習い事を選ぶときは、子供がその習い事にパッション(情熱)をかたむけられるかどうかを重視していたそうです。

好きなことに没頭、夢中になれる子供は、将来どんなことにもチャレンジできるとおっしゃっていました。

私が習い事に求める効果は、まさにこれです!

まだまだ人生経験が浅く、経済的に自立していない子どもが、数ある習い事から自分の好きな習い事を見つけるのは難しいと思います。

親として、たくさんの習い事(勉強系、スポーツ系、コンピュータ系…)を提案し、挑戦させ、その中から子供が自分で情熱を傾けられるものを選んでくれたらいいなと思います。

親はサポートするのみ!

子どもにどんな才能があるのかわからない!ギフテッドの親は、いろんなことにトライさせているようです。

こちら☟

育脳効果

我が家の習い事の育脳効果を調べました。

水泳

空間認知能力が発達する。空間認知能力が高いと、算数などの図形問題が得意になる傾向がある。

音楽(ピアノ・ウクレレ)

音楽は脳の多領域を刺激する。音楽教育を受けていると、知能テストや記憶力テストの結果がいい。

ダンス

ダンスを通して、一生役立つコーディネーション能力がつく。

コーディネーション能力とは、簡単に言うと「思い通りに身体を動かせる能力」のこと。

コーディネーション能力って何?はこちら☟

球技(サッカー)

空間認知能力や反射神経を鍛える(距離感覚、方向感覚を得る)。

子供にスポーツをさせるときは、何か一つに絞らない方がいいようです。プロスポーツ選手も幼少期はいろんなスポーツをやっていたが、徐々に得意なもの一本に絞られてきて、その道のプロになるという感じが多いそうです。

また運動が苦手な子供の場合、集団競技より個人競技を選んだほうが、運動へのネガティブな感情が強まらないといった意見も!

学習塾

花まる学習会代表の高濱さんの「めしが食える大人になる」という考え方が好きで、子供を通わせています。

花まる学習会を選んだ理由はこちら☟

英語

英語脳、英語耳を作るためには、赤ちゃんのころから英語に触れさせることが大切と考えているので、おうち英語はずっと注力中!

今まで通った教室、オンライン英会話、教材などをこちら☟

プログラミング

2020年度からプログラミングが小学校で必修化。私たち親世代はプログラミングに触れたことない人が多いかと思います。

だからこそ、習い事課金!

という罠が待ち構えています‼

ただ、この手の習い事は高い!そして、どこに通えばいいのか、見当がつかない。

そこでツイッターで質問をしたところ、有識者から以下の回答がありました。

プログラミングも言語。まずは日本語をしっかり学ぶのが先決!なので、あまり小さい頃からプログラミングを始めなくても大丈夫。

もし始めるとしたら、教室に通わなくてもアプリなどで十分!

すごく納得!

おすすめされたサイトを貼っておきます☟

ScratchJr(スクラッチのジュニア版)

※登録の際は自己責任でお願いします。

長男は、今は日本語優先の時期なので、まだプログラミングをやっていません!

自己調整学習力

習い事を通じて身につけておくべき力は、必要になったときに必要な能力を自分で身につける力です。これを「自己調整学習力」といいます。

自己調整学習力がある人ってどんな人?

「動機づけ」「学習方略」「メタ認知」の3つがしっかりできる人のこと。

- 「動機づけ」とはモチベーションのこと

- 「学習方略」とは「どうやったらうまくできるかな」と考えたり、「なんだか集中できないけど、どうやって気分転換しようかな」と自分で考える力

- 「メタ認知」とは「今、自分はどのくらいできるのかな」ということを理解する力

これはまさに受験に必要な力!!

この3つの中で、幼児期から育つ力は「動機づけ」だけだそうです。

「とにかく楽しい」「面白い」という「動機」がないと始まらないので、習い事導入期には大切ですが、「ただ楽しい!」だけで続けていると、「学習方略」、「メタ認知」の力がつかず、小学校3年生ごろから伸びにくくなるらしいです。

「目標を達成するためにがんばる」という経験が大事!

この経験こそ、私が習い事に求めているもの!

参考文献 SB Creative発行「頭のいい子にする最高の育て方」著者 はせがわ わかさん

こちらの本に詳しく載っています☟

どうやって習い事を決める?

自己決定感を尊重

子供の適正、自宅からの距離。今後の計画を踏まえ、子供に最もよいと思える習い事を選んであげることができます。でも子供にはまだその力はありません。

何を習うかは親が決めるべきです。ただし子供には「自分で決めた」と思わせてあげる工夫が大切です。

何を習うかは親が決めていいですが、先生が好きかどうかは子どもの意見を尊重しましょう。才能を伸ばしていくためにも、楽しく習い事を続けるためにも、良い先生との出会いがとても大切だからです。

引用文献:SB Creative発行「頭のいい子にする最高の育て方」著者 はさがわ わかさん

我が家の子供たちは、なんでもやりたいというので一応自己決定感を尊重していることになるのかな?共働きのため、送り迎えができるかどうかが重要で、自由に習い事を選ばせてあげれないことを悩んでましたが、習い事は親が決めるべきとまで言ってもらえると、安心します(笑)

子どもの気持ち

もちろん、「子どものやりたい!」は最優先です!

子どもが「楽しい、好き、上手になりたい!」という気持ちが持てないと習い事は続かないので、子どもの気持ちを確認しながら習い事を継続していこうと思います。

先生の人柄や指導力、子どもとの相性

何を習うかと同じくらい、誰に習うかは重要!

教育学者の白梅学園大学、汐見稔幸名誉学長は、親の目から見て「子どもをやる気にさせるのが上手」「自分が子どもだったら教えてもらいたい」と思える先生がいたら、そこにいれてみること」を勧めています。

引用:子育てベスト100 ダイヤモンド社 著者 加藤紀子

先生が重要とは目からうろこでした。

どの習い事をするかということにフォーカスを当てすぎて、肝心の先生を選ぶという視点を見落としていました…。

親が得意なこと・好きなことを選ぶ

子供の才能は、親からの遺伝による影響がとても大きいため、親が得意なことに幼児期から取り組むことは、その才能が開花する可能性がとても高いらしいです。

いや~私、なんの才能もないしな。

ピアノや英語は夫婦ともに経験者なので、自宅でも楽しくサポートができます。

親が教えてあげられる習い事は、かなりメリットが大きいです!

習い事の辞め方

習い事を増やすのは簡単なのですが、辞めさせ方がわからない…。

このままどんどん増えていくの?お金もかかるし…

中学受験を考えているので、受験塾に通い始める頃には、習い事を減らさざるを得ないのです…。

しかし、

〇〇せいで辞めさせられた、上手にできないから辞めた、楽しくなかった、というような思い出にしたくないのです!

こちらの本にヒントがありました☟

※「子育てベスト100」を参考に書いています。

最初に「目標」を決める

目標は、「期間」でも「レベル(級)」でもOK!

(例えば、一年は継続する、3年生までつづける、5級になるまでやる、バタフライまでやるなど)

ただ、ピアノを一生の趣味・財産とするなら、センシティブ・ピリオドと言われる15歳までは続けた方がいいらしいので、子どもに「続けたい」という気持ちがあれば、受験期であっても可能な限り続けさせてあげようと思っています。

センシティブ・ピリオドとは、敏感期、感受期のこと。

長い目でみると、偏差値のいい学校にはいることより、子どもの好き、やりたいを優先することの方が、結果的に子供にプラスになると考えています!

最後は「ポジティブ」に終える

教育ジャーナリストのおおた としまさ氏は、「習い事はやめどきが肝心だ」とし、「区切りまで到達してやめると、『よくここまで頑張ったね』『よく目標を達成したね』と、ポジティブなかたちで幕を閉じることができる」といっています。

引用:子育てベスト100 ダイヤモンド社 著者 加藤紀子

私は、「練習しないなら辞めなさい」「お金出してるのにもったいない」という気持ちは表出しないようにしています!

本当にその流れで習い事を辞めることになったら、子どもは大人になってもその習い事をすることはないでしょう…。

気持ちよく辞めるためには、やはりスタート時の親子の目標設定や約束が大事なんでしょうね!

新しく始めたら1つ辞める

次々と新しい習い事をしたがるタイプの子もいると思います。

兄コアラもそうです。お金が…ない…。

知育課金が日常になると、親も財布の紐が緩みがち!

小学生にもなれば、簡単なお金の話は理解できると思います。家族会議で習い事の取捨選択をしてみてはどうでしょうか?

どうしても辞めたくない場合、オンライン教室やアプリ、自治体がやっている教室など、少しお安くなるものを探してみてください。

習い事の注意点

我が家も習い事が多い方なので、気をつけなければいけませんが、子供には「遊びの時間」、「自由時間」がとても大切です!

その中で、脳が鍛えられ、非認知能力が育まれます。

習い事は、「みんなと同じようにやる」、「先生に言われたことをやる」という時間が多いのも事実です。

習い事に遊びの時間をとられないように心がけたいです。

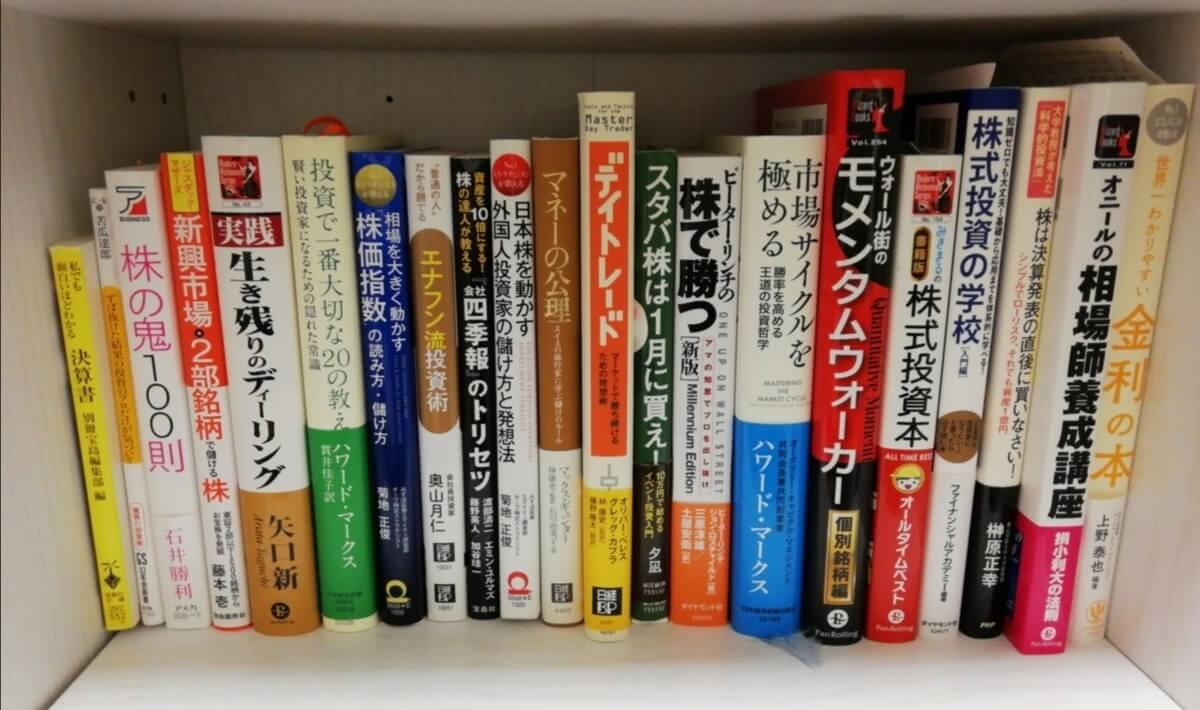

記事を書く際に参考にさせていただきました。

2冊とも、子育てのエビデンスが詰まった、必読書です☟

最後までお読みいただきありがとうございました!