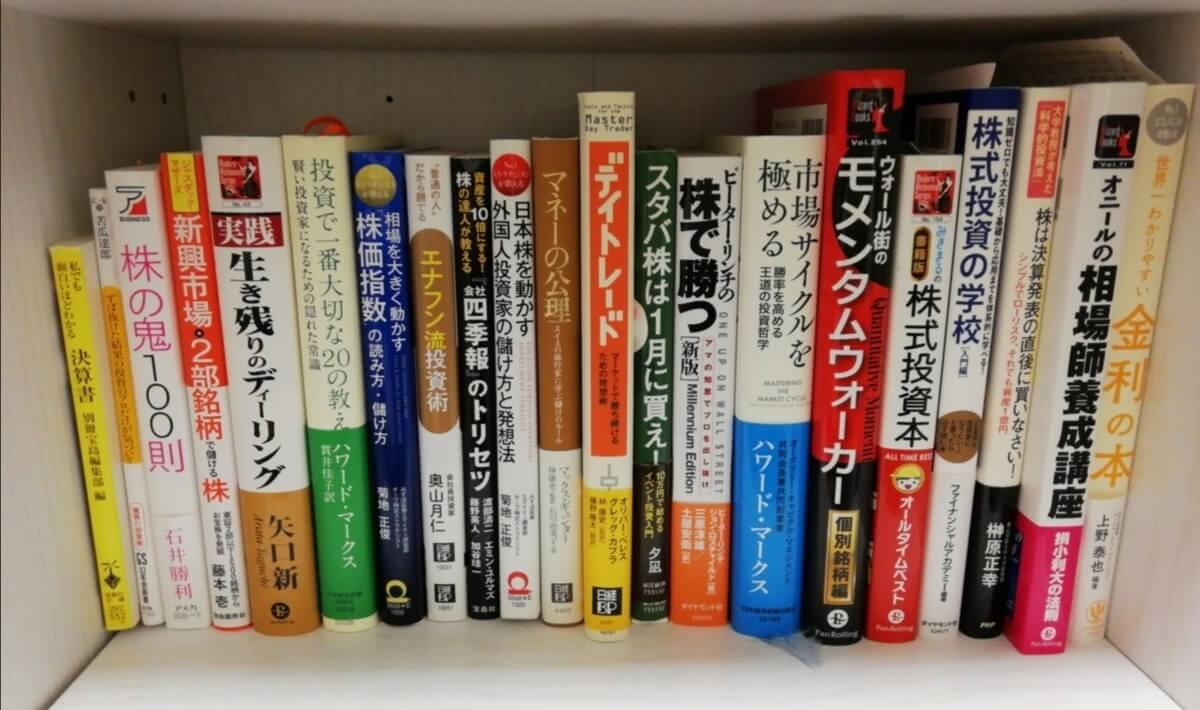

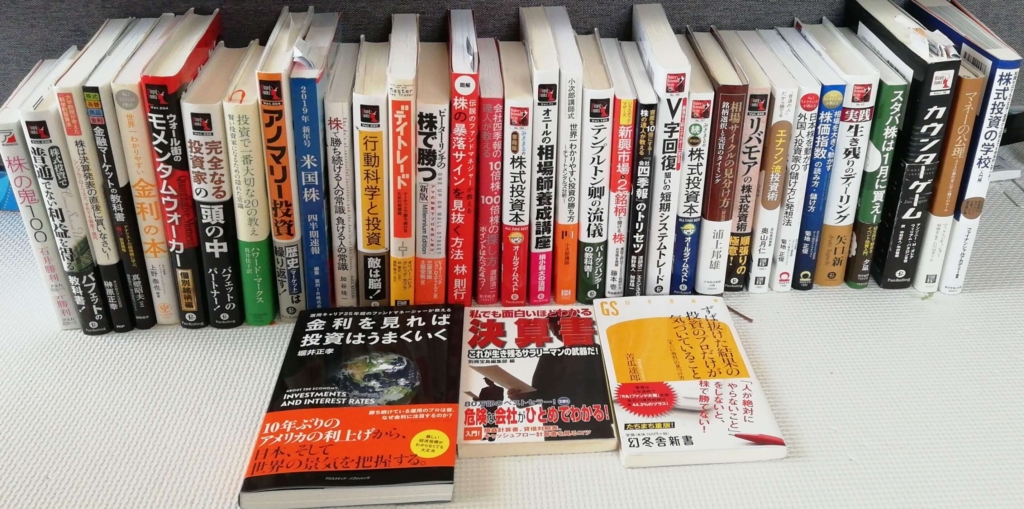

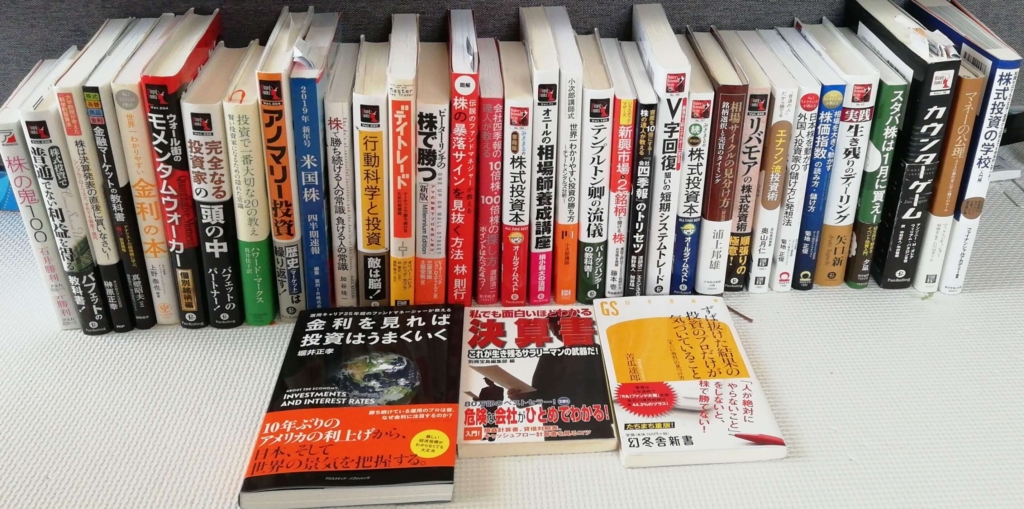

基本的に本から投資を学ぶ

株を始めた当初、まわりに株をやっている友達がいなかったので、とにかく投資関係の本をたくさん読みました。読んでいくうちに、投資本は、知識を得るだけのものではなく、私のメンタルにも寄り添ってくれるものだと気が付きました。

そのため投資本は、指南書であり心の支えであり、まさに私にとって大事なバイブルなのです!

ママコアラ

ママコアラこの記事では、初心者の私でも読めた名著を紹介してきます!

投資本と言えばパンローリング社!ショップはこちら☟

私の一軍投資本

私の投資バイブルと位置付けたこちらの本は、必ず定期的に読み返すようにしています。うまくいかず株がつらい時、ガチャトレになってしまいそうな時に、読み返してはメンタルを整えています。

マネーの公理(マックス・ギュンター)

株はギャンブル(投機)?それとも投資?

どっちだと思いますか?

私はしっかり勉強すれば勝てると信じています。もちろんそう思うからこそ株式投資をやっているのです。

勝てると信じてやっているので、私にとって株式投資は投機ではなく投資なのですが、それは時に投資家を思い上がらせます。

投資と聞くと安全そうに聞こえる、あなたは投資家でありたいと考えるかもしれない。しかし、実際に投機と投資に何ら違いはない。すべての投資は投機である。唯一の違いは、ある人はそれを認め、ある人はそれを認めないことだ。

投資にはリスクがつきもの。どんな優良企業も成長企業もその価値が永遠に保証されるものではなく、かならずリスクを伴います。

私はリスクを認識できる人間でありたいと思っています。

またこの本では「分散投資」の欠点を指摘しています。利益と損失が互いに相殺しあう状況を作ってしまうからです。集中投資をしないと大きく資金を伸ばせません。

しっかり資金を増やすためには集中投資がかかせないのですが、私は損切りが苦手なので、分散投資はやむを得ないと考えています。

分散投資、集中投資に関してはいろいろな意見があります。自分に合った方法を見つけていきたいですね!

分散投資:投資対象を増やすことで価格変動のリスクを減らすこと。

ザラ場:株の取引時間。東証なら9時から15時。

心配の種にならないようなリスクなら、それはリスクを取り切れていないという証拠!しっかりリスクをとってしっかり資金を伸ばす。

保守的になりすぎないように心がけていきたいです。

一読おすすめ☟

投資で一番大切な20の教え(ハワード・マークス)

世界一有名な投資家のバフェットも著者を信頼しているということで、こちらの本を購入。

この本はバリュー投資の本ですが、私はバリュー投資家ではありません。しかし投資の本質を学ぶためにはとても参考になりました。

バリュー投資:現在の株価がその企業の利益水準や資産価値などから判断して割安にあると考えられる銘柄を買い付ける手法。

①無知を知る

ソクラテスみたいですね。予測家には二つのタイプがある。無知な予測家と、自らが無知であることを知らない予測家たちだ。

つまり未来は予測できないということです。

私は基本的に株価の予測はしません。

未来のことはわからないのに、株価予想に大事な時間をつかうのはもったいないと思っています。

とはいえ人間ですから、ついつい期待や悲嘆のために株価を妄想したりもします。

②市場にはサイクルがある

「ほとんどの物事にはサイクルがある。ひたすら一方向に動き続けるものなどない。空に届くまで伸びる木はない。それと同じで、市場にもサイクルがある。そして、利益や損失を生み出す大きな機会はそのサイクルを忘れたころにやってくる。」

バブルに踊らされない!恐怖で買い場を逃さない!必ずチャンスは巡ってくるから焦らない!

今が市場のサイクルのどの段階なのかをイメージしながら取引するようにしています。

バフェットもおすすめ☟

デイトレード(オリバー・ベレスとグレッグ・カプラ)

こちらの本は「投資は心理戦」ということを教えてくれます。デイトレをしない人も必読の一冊!

トレーダーは株式ではなく、人を取引する、ということを決して忘れてはならない。株価が上下に大きくぶれるのは、こうした感情、特に欲と恐怖によるものである。

経済的な知識や数字の分析力で他の投資家に勝つことはできないので、心理面を磨いて勝機をつかみたいと思っています!

この本にはたくさんの名言が詰め込まれています。

ときどき読み返すと自分への戒めとなり、フラットな心でトレードに挑めると思います!

デイトレしない人も一読を☟

実践 生き残りのディーリング(矢口 新)

こちらの本は損切りの大切さを教えてくれます。著者が日本人なのでとても読みやすい本です。

損切り:含み損が生じている株を売って損失額を確定すること

損切り難しいなどと言っているうちはまだ駆け出し

損は出るもの。そして損は切るもの。

評価損は、実現損より性質が悪いのです。実現損は過去の損ですが、評価損は生きています。

評価損の悪いところは、せっかく大局的な相場観が当たっていても、絶好の売り場、買い場で身動きが取れなくなることです。

コロナショックからの立ち上がりで含み損を抱えていた私は、この意味を痛感しました…。

損切りとは、儲けるためのコストです。

グサグサきますね…。実は私損切りが苦手です。むしろ損切りをする気がないといっても過言じゃありません。

損切りができてこそ一流、勝ち組投資家という絶対的なイメージ。私もそうなりたいと思い、こちらの本をときどき読み直しています。

私は損切りが苦手なので、しっかり暴落しているものを買うというスタイル(逆張り)にしています。

また、含み損が大きくなると損切りしづらくなるので、分散投資を心がけています。

損切り苦手な方におすすめ☟

私のロスカットルールはこちら☟

カウンターゲーム(アンソニー・M.ガレア)

「逆張り投資家」は大多数の投資家の見解が否定的になった時のみ株式を購入すべきである。

「半端なインは逆張り投資家として相応しくない」という言葉だと重く受け止めています。

地合いがいいときは楽観的になり、半端な下落でついつい買ってしまうことがあります。そういうときはたいてい含み損となってしまいます。

この本では具体的に、「直近12カ月高値から株価が50%下落していること」を買いの条件に挙げています。

また、この本では購入後3年(or2年)経ったら売る、もしくは50%株価が上がれば売るということを推奨しています。早く売ってしまうことになるかもしれないが、投資資金を保持しておくのが逆張り投資法の重要な側面だそうです。

この本は大好きですが、私はコロナショック後の金融相場で早売りをして利益を大きくとれなかった経験から、50%高で一律に売る必要はないと考えています。

株価のトレンドや業績、各指標を見ながらホールドし、できるだけ利を伸ばしたいと考えています。

逆張り派におすすめ☟

リバモアの株式投資術(ジェシー・ローリストン・リバモア)

投資に魅了され、大勝利と破産を繰り返し、最後には自殺でその生涯をとじた相場師リバモア唯一の著書です。

後半はリバモアの生涯がマンガになっており、さくっとすぐ読めます!

しつこいのを承知のうえで、ナンピン買いをしてはならないということを肝に銘じてもらいたい。

つぎ込む金があるのなら、損が明らかなトレードではなく、もっと魅力的な勝負に賭けよう。

ナンピン…。

私の課題です。基本的に私もナンピンは反対派です。でもついついナンピンしてしまう癖があります。メンタルコントロールが足りていません…。

どうしても投資スタイル的に下げトレンドで入ることが多いので、はじめはナンピンありきで打診買い(少量だけ買う)をし、1回に限りナンピンOKにしています。

このルールのおかげでナンピンが減りました!

「取得単価〇〇円まではナンピンする」というように、価格を基準にすると泥沼にはまると個人的には考えています。

波乱万丈なリバモアの世界はこちら☟

私のナンピンルールはこちら☟

テンプルトン卿の流儀(ローレン・C・テンプルトン、スコット・フィリップス)

どんなときも他人と異なる投資(異なる国、異なる方法、異なる投資期間、異なる水準の楽観主義や悲観主義による投資)を追求することが群集に埋もれない唯一の方法となる。

投資で卓越した成果を達成する唯一の方法は、市場で他人が絶望して売るときに買い、他人が貪欲に買うときに売ること

群集よりも良い成績を上げたいのなら群集と異なることをしなければならない

(世の中には、経済に詳しい賢い人はあふれるほどいる)

単なる賢い人間から成功できる投資家に変身するためにはバカげた過ちを犯さない能力が欠かせない。

私みたいな無知な人間が、プロや専業、学力の高い諸先輩方に勝つためには、これしかないっ!

これからも、スポットライトを浴びていないセクター、国、銘柄に集中していきたいと思います。

私が一番大事にしている本!辛いときに何度も読み返しています☟

テンプルトン卿の格言はこちらにたくさん紹介しています☟

行動科学と投資(ダニエル・クロスビー)

私は経済のプロでもないし、天才でもありません。

そんな庶民の私が投資の世界で勝つためには、「人間の脳の癖を知り、自分の感情をコントロールする」、つまり行動科学を学ぶことが大事なのです。

株価は人間が作るもの、投資は心理戦!

行動科学を理解し投資することは、私の投資スタイルにおいてとても大事なのです。

その記事はこちら☟

オニールの相場師養成講座(ウィリアム・J・オニール)

私は逆張り投資をしますが、逆張り投資の本ばかり読んでいると思考が狭まってしまうので、あえて順張りで有名なオニールの本をときどき読み返すようにしています。

オニールは上場来最高値の銘柄を買う、私は直近1年最高値より50%暴落で買う。スタイル真逆ですね(笑)

「勝ち組トレーダーは順張りをしている、勝てない日本人は逆張りをしている」、そんなことを聞いたこともあって、順張りの本を読み勉強。実践もしてみましたが、高値掴みになりうまくいかず…。

順張りは居心地が悪いんですよね。

オニールの考え

- 株は下げている時ではなく、上げている時に買う

- 安値に沈んでいる株よりも、高値に上がっている株を買う

- 株が値を戻すのを願って待つのではなく、小さな損失が出たらいつもすぐに売る

- 利益の伸び、値と出来高の動き、その企業がその業界で最も利益を出しているかどうか

- 株を売買するときは、成り行き。指値注文をしていると大きなチャンスを逃す

- 分散投資は知識不足に対するリスクヘッジでしかない

- 買い持ち空売りを同時にやってヘッジすることは避けよう

- ベア相場は現金主体、買い増しはブル相場でやるものだ

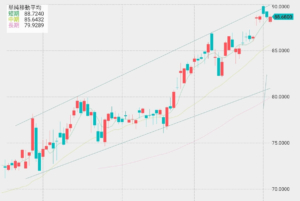

また、オニールはチャートを重視しています。

チャートをあまり重視していない私に、

チャートになじむことが必要だ。素人は面倒だとか当てにならないと、とにかく軽視しがちだが、チャートはほとんどの専門家が重視するとてつもなく強力なツールだ。

と語りかけてきます…。

この本を読むと、もうちょっとチャートの勉強をしようという気持ちになれます。

名著を何度も読みかけすことで自分の投資が磨かれていく!

だから私は本が大好きなんです!

良い株とか安全な株というものは存在しない。

すべての株は値上がりしないかぎり悪い株だ。

逆張り投資をしていると不人気株を保有することになるので、値上がりしない時期というのがあります。

逆張りをしているから仕方がないと考えがちですが、もしかしてこの株は悪い株かもしれないという目で自分のPFを見返す必要があるということですね。

投資スタイルは真逆ですが、私に必要な一冊です!

オニールはこの本の中で、具体的な買い・売りのタイミングについて詳しく述べています☟

オニールは分散投資を知識不足のリスクヘッジでしかないと言い放っていますが、ワーママ投資家ママコアラにも意見があります!

私のPF管理についてはこちら☟

バフェットとソロス 勝利の投資学(マーク・ティアー)

伝説級の投資家ウォーレンバフェットとジョージソロスの名言や武勇伝とともに、最強の投資家に共通する23の習慣がわかりやすくまとめられています。また、2人以外の投資家の名言や、達人投資家と負け犬投資家の考え方の違いが完結的に書かれています。

「自分の土俵内でのみ投資をする」

安易なエントリーが損を生む_自信と確信を持って投資をするためには、自分の得意領域、つまり自分の土俵から、はみださないということが大切と、この本から学びました。

この本を読んだ感想はこちら☟

この本は、トレーダーのテスタさんもおすすめされていました!

鋼のメンタルトレーダー (スティーブ・ワード)

精神を防弾仕様にする!という帯に惹かれ購入しました。

この本には、困難やドローダウンにぶちあったった時の、心の持ちようについて書かれています。思い通りにいかない時や、想定外の出来事によって大きなストレスがかかった時、どのように対処すればよいのか?ということが、哲学者の金言、生活面、身体的な生理現象、思考面など、いろいろな視点でわかりやすくまとめられていました。

市場の不確実性はあなたがコントロールできる以外のところで起こったことが原因になっている。それをコントロールすることはできない。ただ、それにどう対応するか、つまり対応力はコントロールできる。

困難で厳しいトレード状況でも、自分がコントロールできないことではなく、自分がコントロールできることに集中していると、良いことが起こり始める。

引用:鋼のメンタルトレーダー Pan Rolling スティーブ・ワード著

コントロールできないことを気にしても、まったく意味はない。そんなことはあたりまえのような話ですが、実際に、予想外のドローダウンに直面すると、悩んでも答えが出ないことを考えてしまうものです。この本を読んで、困難な地合いで自分が何をすべきか?を再認識できたと思います。

また、この本には、困難な時(ドローダウン)は、利益から学びに意識を切り替えるようにと書かれていました。利益が出る時期は、とにかく稼げるだけ稼ぎ、困難な時期は、スキルアップに集中し、次サイクルに向けて準備をする。

地合いが悪いときは、よく「休むも相場」って言われますが、これって実際難しいよなと思っていましたが、学びに集中することで可能になる!とわかりました。これからは休むも相場より、「利益から学びへ」を提唱していきたいと思いますw

株式トレード基本と原則(マーク・ミネルヴィニ)

昨今話題の投資家マーク・ミネルヴィニ氏の著書です。ファンダメンタルもテクニカルも得意ではない私にとって、自分をコントロールし資金管理をしっかり行うことで勝つという考え方はとても参考になりました。すぐさま、その考え方、具体的な方法を取り入れました。

私が75%の勝率よりも、25%の勝率で利益を出し続けられるようにしたいと言うと、ほとんどの人は驚く。私がそうしたい理由は何なのか。それは、たくさん間違えても、まだお金を儲けることができるからだ。それによって、「失敗」をシステムに組み込めるのだ。

引用元 株式トレード基本と原則 マーク・ミネルヴィニ著 パンローリング社

25%の勝率でも、損切りと利確ラインを効率的に設定し遵守すれば勝てるのです。

投資経験が少しずつ増えてきて、どうやったらもっと勝てるのか?ということに悩んでいたころに読みましたが、目からうろこで、また投資が好きになりました。

順張りスイングトレードの極意(荻窪 禅)

この本は、ガチホ系超長期投資家以外、すべての投資家におすすめしたい名著です。なんとか毎年勝ってはいるけど、運で勝っている領域をなかなか抜け出せないと悩んでいた私に、希望を与えてくれました。

投資6年目、投資にドはまりし、投資家よりトレーダーになりたいという気持ちが強くなっていましたが、ロングオンリーというルールのため、地合いの影響が大きく、成績頭打ちを感じていました。そんなとき、この本に出会いました。

筆者造語の仮想ショートという手法(考え方)、がっつり空売りする勇気のない私にはぴったりでした。また売り目線を持つことのメリットも学びました。

資金管理やリスク管理の大切さ、頭の切り替えの大切さ、即参考になるような言葉がちりばめられています。30年越えのベテラントレーダーさんが書かれた名著です。

自分の投資に限界を感じている方、一読オススメです!なにかヒントが得られるかもしれません。

この本を参考に書いた記事はこちら☟

初心者におすすめしたい本

初心者のころは、株式投資の「ココ」が知りたいというより、「全部わからない」という状況だと思います。

株式投資を全体的に把握するために、私が参考にした本はこちらです。

株の鬼100則

投資のコツがページ毎に完結的に書かれているので読みやすい。

知識をはやく吸収するのにおすすめの一冊。

御年80歳代のベテラン投資家である著者が、投資に必要だと思う100個のルールをまとめてくれています。

こんなに有益な本はないです!

株式投資の学校(入門編)

株式投資の概要を知るための、はじめの一冊としておすすめ!

ファンダメンタル、テクニカル、景気や相場全体の見方、リスク管理から口座開設まで網羅されており、初心者におすすめの一冊!

株で勝ち続ける人の常識 負ける人の常識

著者はファンダメンタル、テクニカル、マクロ分析すべて大切と考えている方なので、その3方向からの視点でこの本を書かれています。

全部で50個のルールが書かれています。この本は、とても読みやすく、覚えやすい!

私でも面白いほどわかる決算書

株をはじめて、まずぶつかるのが決算書の解読…。

これ一冊あれば決算書はクリア!というくらいわかりやすい本ですが、古い本なので私は中古で買いました。

新訂もあるようですが、中身が同じなのかはわかりません。

この本を参考に決算書の読み方をまとめた記事☟

上げても下げても「買い」だけで生涯資産を作る 一粒萬倍の株式投資宝典

これは一押しの一冊!

初心者が株式投資のあれこれを一通り学ぶのにはうってつけの本です。

内容は、

- マクロの見方

- 指数の見方

- アノマリー(大統領選・年間・季節性・決算・日内変動・月間アノマリー)

- 商品市況

- 需給の見方

- ポジション管理

- 銘柄選択

- IPO投資について

盛りだくさんです。

勝てる投資家は、「これ」しかやらない

著者の上岡さんが長年の投資経験から得た勝つための方程式は、

再現性×期待値×資金管理

だそうです。

また、株で勝つ投資家になるためには、「勝つ前に、まず負けないこと」が大切で、そのためには、欲望をコントロールする必要があるとおっしゃられていました。

この本を読んだ感想や学びを、自分の投資スタイルに照らし合わせ書いた記事はこちら☟

株はメンタルが9割 投資家脳に変わらなきゃ株は一生勝てない

ガチャトレ(頻回に売買)してしまう、株価を何度も見てしまい仕事が手に付かない、イナゴで大損した、自分が売ったらいつも底、高値掴み…。

初心者にはつきものの悩みですよね。私もいつも反省の繰り返し…。

この本には、負けないための考え方とその投資方法が、著者の経験からの視点で書かれています。成功した個人投資家さんの経験談はとても参考になります!

サクッと読めて、実践的な本です。

株メンタル トップ3%投資家の最強ソリューション

こちらも脳科学者投資家の上岡正明さんの著書です。

私は、これまで、パンローリング社的な分厚い投資心理の本を何冊か読みましたが、初心者にはこの1冊で十分だと思いました。投資をする際に人間が陥りやすいバイアスが簡潔にまとめられています。

行間もつまっていないので、読みやすいですよ。

この本を参考に書いたブログがこちらです☟

分類別おすすめ投資本

株式投資をはじめて暫く経つと、自分の投資スタイルや投資ルールを考え始めるステージに入ります。

そのために私が読んだ本の一覧です!

逆張り投資を学ぶ

V字回復狙いの短期システムトレード

買うべき暴落が「数値化」されています。

まだ読み込みが甘く、理解しきれていないので、今後もこの本と向き合うのは私の課題です。

株は決算発表の直後に買いなさい!

自信があれば、決算前に買って決算勝負に出たくなることありませんか?

この本は、決算直後に買っても間に合うということを実例を用い示しています。

具体的な銘柄選びの方法も書かれています。難易度難しめです。

テンプルトン卿の流儀

逆張りするなら必読‼

上記、「私のバイブル」のところで、詳しく紹介しています。

逆張り投資は、とくに忍耐力が要求される投資法です。

株がつらいときは、何度もこの本を読み返します。

カウンターゲーム

こちらも上記「投資バイブル」で紹介していますが、本気で逆張りするなら絶対必読なので、改めてご紹介!

逆張りトレーダー メディア日記を付けて投資機会を見極める

逆張りトレーダーになるのはいかに難しいか、そして、それでも逆張りを選ぶのか?

私は、逆張り投資家なので、この本に出会えて、とても感動しました!

困難を極めるであろう逆張り道を突き進む覚悟を持つことができました。

過去のバブルを、マスコミの見出しと著者の経験と共に振り返れます。大衆筋のポジションとそのサイクルを把握するために、メディアを利用する著者の方法が紹介されています。

順張り投資を学ぶ

手堅く稼ぐ!成長株集中投資術 最短でラクラク2000万

年初来最高値、最高益更新といった、ノリにのった株を順張りで買っていく方法が具体的にまとめられています。私もかなり「株の買い時」さんの手法を参考にしています!

新高値ブレイク投資術

「上がってる株はもっと上がる」を実践する、順張りの指南書です。私の順張り手法の参考にしています。

上記2冊の順張りのための本と、オニールを参考に書いた私の順張り記事です☟

マクロを投資に活かす

金融マーケットの教科書

素人投資家だからこそマーケット全体を見るべきという著者の考えにはとても賛同しています。

この一冊で金融マーケットの概要(株・為替・金利・商品)がわかるようになっています。初心者向け。

金利を見れば投資はうまくいく

金利を知って、株に活かしたいならまずこの本!

こちらの記事でこの本を紹介しています☟

商品市況を投資に活かす

米国商品情報を活用して待ち伏せする“先取り”株式投資術

株式投資に慣れてくると、相場全体の値動きが政治や商品市況(原油、金属、穀物など)に連動すると感じてきますよね?

私も自分の投資スキルを上達させるためには、商品市況のチェックが必要だと気づきました。

そこで参考にしたのが、こちらの本です。

原油、穀物、金(ゴールド)、コーン・大豆、小麦、天然ガスの年間の値動きとその理由、商品価格に連動する具体的な銘柄、投資手法、商品価格や在庫を見る際に役立つサイトなどが記載されており、とても実践的です。

1冊持ってると便利!

市場のサイクルを投資に活かす

相場サイクルの見分け方

銘柄分析、テクニカル分析だけでは勝てないのが相場!

「金融相場」「業績相場」「逆金融相場」「逆業績相場」というサイクルを意識するために定期的に読み返しています。

名著!

その時々で勝ちやすい銘柄を仕込む!サイクル別に上がるセクターは?

アノマリー投資

「根拠はわからないけど、こういう傾向がある」という、経験的な規則性をアノマリーと言います。アノマリーを知ることは他の投資家の動向を予測するうえで役立ちます。

投資は心理戦!他の投資家を出し抜かないと勝てないのです。

季節的なアノマリーだけでなく、アメリカ大統領選前後のアノマリーも記載されています。

投資で一番大切な20の教え

上記「投資のバイブル」で詳しく紹介していますが、市場のサイクルを投資に活かすためには必読の投資本です!

テクニカルを学ぶ

世界一わかりやすい投資の勝ち方

トレーディングビューというアプリを使って、各指標を比較して分析していく(例:金と日経の比較etc)など、私の分析の幅を広げてくれた一冊です!

ファンダメンタル重視だけど、チャートもやらないとな~と思っていた私にはぴったりの内容でした。

勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析

初心者向けのテクニカル分析の本です。

ローソク足、トレンドライン、チャートパターン、移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド、一目均衡表、RSI、フィボナッチについて記載されています。

「テクニカルはあまりわからない!」という方にはぴったりの本だと思います。

私のテクニカル分析についてはこちら☟

プロの勝ち方から学ぶ

日本株を動かす外国人投資家の儲け方と発想法

日本株の6割を売買している外国人投資家!彼らの考え方や動きを無視することはできません。

外国人投資家相手の仕事をしている著者だからこその視点で書かれています。

相場を大きく動かす「株価指数」の読み方・儲け方

個別株は地合いに左右されるので指数を読むのは基本!

こちらも上記著者と同じ、菊地さんの著書。

私は個人投資家なので、プロ相手の仕事をしている菊地さんの本には興味津々なのです!

超実践 株式投資のプロ技

個人投資家で10年、機関投資家で10年の投資歴がある著者が、プロの買い方・売り方、メンタル管理、プロが重視する情報源についてわかりやすくまとめてくれています。

損切りについても書かれており、私も参考にさせていただいています。

こちらに少し載せています☟

1社15分で本質をつかむ プロの企業分析

東大卒、燕投資顧問代表の栫井駿介さんの著書です。企業分析の方法として、3C分析・SWOT分析の方法が簡潔的に紹介されています。

企業を客観的に評価することが大事!

また、財務諸表、有価証券報告書の見方、転職サイトをチェックする意義などが書かれています。

この本、一読の価値ありです!

企業分析って苦手…と思っていたので、読みやすく書かれているこの本は、とても助けになりました。

「株式ディーラー」プロの実践教本

この本は若手ディーラー向けに書かれた本です。超短期売買からスイング、中長期投資とそれぞれの視点からのエントリーポイント、エグジットポイント、情報収集の方法などがまとめられています。また株式ディーラーのメンタルコントロール・マネージメントの章では、個人投資家以上にメンタルに負荷がかかると思われるディーラーさん向けのアドバイスがとても参考になりました。

私がこの本で一番うれしかった一文は、

中長期投資の場合、取引の目的は短期的な株価のブレを取ることではないので、「シナリオが描けている銘柄なのにポジション・テイクできないリスク」を避けるべきでしょう。

引用元「株式ディーラー」プロの実践教本 著者 工藤哲哉 日本実業出版社

です。

丁度初心者の域を脱し始めた今、自分の考えやシナリオを信じ続けることが難しくなってきました。

損切りの大切さを学べば学ぶほど、値動きにメンタルが揺れるんですよね…。

これだ!!これはいける!と思えるシナリオって、年に2,3回くらいしかひらめかない。その貴重なシナリオを、短期の値動きで捨ててしまうのはもったいないんだと再認識できました。

テンバガーの見つけ方を学ぶ

ピーター・リンチの株で勝つ

テンバガー投資家と言えばピーター・リンチ!

アマチュアがプロを出し抜くためには身近な気付きを活かしてテンバガーを狙うしかない!

マンガでわかるピーター・リンチの投資術

こちらはピーターリンチの経歴、実績、具体的な投資術が初心者向けにまとめられています。「分厚い本は苦手」という方はこちらの本がオススメです。

エナフン流投資術

ピーター・リンチに影響を受けたエナフンさんの著書。具体的な銘柄選びの方法が書かれています。

初心者向き。

会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方

四季報を使ったテンバガーの具体的な探し方が書かれています。

著者の渡部さんの四季報愛は日本一だと思うので、四季報を使って銘柄分析をする人は一読おすすめ!

新興市場・2部銘柄で儲ける株

テンバガーを発掘するためには、これから成長するであろう、まだ注目されていない銘柄を探さなくてはいけません。

そうなると新興市場や東証二部は魅力的な市場なのです。

私の持ち株は、ジャスダックや二部が多いです。

ずば抜けた結果の投資のプロだけが気づいていること「すごい会社」の見つけ方

中小企業への投資のプロである著者が、その手法を公開してくれています。

ツイッターで有名投資家さんたちがおすすめされていた本です。

日本一カンタンな日米10倍株をつかむ本

アメリカ10倍株を掴んだ銘柄と同テーマの日本株を狙う手法に、目からうろこが落ちました!

著者がこれまで掴んだ多数のテンバガーについて、著者独自のテンバガースクリーニング方法について書かれています。

10万が100万になる株の本当の探し方

こちらの本を参考に買うタイミングを決めているといっても過言ではないくらい重宝している本です。

著者のすぽさんのPERを使った企業の評価表は秀逸です。一読オススメ!!

私のテンバガー投資の方法はこちらに記載しています☟上記の本の抜粋もあり!

メンタルコントロールのための本

私の投資スタイルにおいてメンタルコントロールは最重要なので、メンタル系の投資本は上記にたくさん紹介しています。

それ以外のおすすめはこちら☟

完全なる投資家の頭の中

ウォーレンバフェットの相棒であるチャーリー・マンガーの名言を集めた本です。

彼は、投資手法以上にその考え方が素晴らしいので、ぜひこの本で彼の考え方を学んでほしいです。

こちらの記事に少しこの本のことを書いています☟

市場心理とトレード ビッグデータによるセンチメント分析

著者は、投資家であり精神科医のリチャード・L・ピーターソンです。

本著は、感情とそれに伴う心理状態(例えば、注意力・不透明感・切迫感)がソーシャルメディアやニュース報道に反映されているということを明らかにしてきた。

このような感情が集団的に異常に高い(あるいは、低い)レベルで起こると、それが価格動向の先行指標として使えるかもしれないのである。

引用文献:市場心理とトレード パンローリング リチャード・L・ピーターソン著

価格は群集が作り、群集に属すると勝てないという現実。群集を出し抜けないと大儲けできないのです。

この本は、TRMI(トムソン・ロイター・マーケットサイク指数)という市場心理を数値化したものを使い、分析されています。この指数はリアルタイムのニュースやソーシャルメディアのセンチメントも取り込むように作られています。

数値化することで、心理と価格動向の関係が見える化されるのですが、数字が苦手な私には少し難しかったです(笑)ただ、この本を読んで、「群集心理の通りに動くと儲からない」ということが見える化されました。

株はメンタルが9割 投資家脳に変わらなきゃ株は一生勝てない

投資のメンタルコントロール系の本は、海外の有名投資家のものが多く、本も分厚く、難しいものが多いと感じます。こちらは、日本の個人投資家さんの著書で、読みやすく、実践的な内容になっていました。

株に疲れたり、うまくいかないなと感じる時は、先輩投資家の本を読むと、自信とやる気が復活したりしますよ!

株に疲れた時、地合いが悪い時は、休むのも戦略の一つ!

そんなときは、こちらの記事がおすすめ☟

インデックス投資を学ぶ

逃げて勝つ 投資の鉄則

「長期」×「分散」×「積立」投資ならリスクはなく、安全なのか?

私なりの「リスクを抑えたインデックス投資」を確立するためにこちらの本を読みました。

「長期」「分散」「積立」のリスクについて、わかりやすく解説している本です。

こちらの本を参考に書いた、インデックス投資の記事です☟

敗者のゲーム

株式市場は9割プロが占める厳しい世界です。

プロは得点を勝ち取るのに対し、アマはミスによって得点を失う。

引用文献:敗者のゲーム 日本経済新聞出版 チャールズ・エリス著

つまり、株式投資は「敗者のゲーム」だそうです。著者のチャールズは、アマチュアが投資で成功するには、長期でインデックス投資をすることが最良だとおっしゃっています。

こちらの本には、そのための方法、メンタルコントロールなどが書かれていました。

ランダムウォークを超えて勝つための株式投資の思考法と戦略

インデックス投資の魅力はわかるのですが、資金が少ない庶民が大金を掴みたいと思うと、インデックス投資だけでは足りないのも事実。この本は、個別株投資とインデックス投資を比較し、どうしたらインデックス投資に個別株投資で勝つことができるか?という視点で書かれています。

インデックス投資だけでなく個別株もやってみたいと思い始めた人や、個別株がうまくいかずインデックス投資だけにしようか?と迷ってる人には必読の一冊です。

市場平均に勝ちやすい個別株の特徴として、小型株効果、割安株効果、モーメンタム、クオリティ、低ボラティリティ、高配当などが挙げられていました。

デイトレードのための本

これから始める株デイトレード

初心者向けのデイトレ指南書です。二階堂重人さんの本はとても読みやすくおすすめです。

株デイトレードで毎日を給料日にする!

こちらも二階堂重人さんの著書です。

上記の本と同様に、初心者向けの本になっており、デイトレの準備(資金、証券会社)、デイトレとはどんなトレードなのか?、信用取引について、著者が行っているデイトレードにおける1日の流れ(ダウ・日経先物・為替、ニュース、寄り前気配値、銘柄の探し方、場中の動き、相場後の振り返りなど)が詳しく記載されています。

「最新版」デイトレードは「5分足チャート」で完勝だ!

5分足チャートに現れる「上げ下げ」のシグナルが、解説とともにたくさん掲載されています。買いタイミングは32パターン、売りタイミングは27パターン紹介されてます。

板読みデイトレード術

板読みの勉強のための本はあまりなく、テ〇タさんおすすめのこちらの本で勉強しています。内容は少し難しいです。

株「デイトレ」の鬼100則

デイトレに関するポイントが100個掲載されています。毎日少しずつ勉強したいという方にはおすすめの一冊!

私のデイトレ絶対ルールはこちらに書いています☟

バリュー投資を学ぶ

一攫千金を夢見て投資を始めると、バリュー投資って少し地味だな…と思ってしまいますよね?私もそうでした。

この本に出会って、バリュー投資への考え方が180度変わりました。戦略的にバリュー株を買うことで、成績が向上するのではないか?と考えます。

金利上昇局面では、株は厳しい戦いを強いられますが、そんな時バリュー株は指数に対し、好パフォーマンスとなります。バリュー株にシフトすることで、困難な局面をうまく乗り切れるのではないか?と思います。

そんなヒントを得ることができた良書でした。

また、この本には、相場急落時に株を現金化することは、長い目で見てパフォーマンスを毀損するということも書かれています。ブログにもまとめています。よろしければ☟

IPO・セカンダリー投資を学ぶ

IPOセカンダリー株投資 いつでも、何度でも稼げる!

IPO後の株価は乱高下するし、過去の株価やバリュエーション、注目度などからの考察ができないので、投資を避けていました。しかし、IPO銘柄の株価を眺めているうちに、セカンダリー投資の魅力に気が付きました。株価が安定していないからこそ、過剰に売られる、つまりバーゲンセールになっているケースがあるのです。

そこでこちらの本で勉強しました!

セカンダリー投資のことは全く知らなかったので、基礎から教えてくれるこの本が重宝しました。

投資本選びのための指南書

投資本選びの指南書と言えば、みきまるさん!

みきまるさんはバリュー投資家なので、メンタルコントロール系の本を多くおすすめされています。

どの投資本を買ったらいいか迷う人は、みきまるさんの本を読んでみるのもいいと思います。

本の難易度は難しめです!

みきまるの株式投資本オールタイムベスト

みきまるの続株式投資本

変わり種な投資本

稼げる投資家になるための投資の正しい考え方

この本はかなりマニアックです!

投資戦術を、戦国武将の戦術になぞらえて書かれています。戦争も投資も「負けないことでおのずと勝ちが手に入る」という面では同じです。

日本史好きなら必読ですね!

超節約と優待株で8億円貯めた御発注の「コジ活」投資法

投資が軌道にのると、仕事辞めたいな、いわゆるFIRE願望が出てくると思います。私も常にその気持ちと葛藤していました。そんな時にこちらの本を読んで、組織に属して働くことのメリットを再認識し、そもそも「コジ(超節約の意味)」はFIREできないという名言を胸に今後も働こうと心に誓ったのでした。

私の銘柄選び・買い方・売り方についてはこちら☟

書店の投資本コーナーにパンローリング社の本がたくさんあると心弾む♡